Vogel des Jahres: Alle Gewinner von 1971 bis heute

Seit über 50 Jahren küren Naturschutzorganisationen in Deutschland jedes Jahr einen „Vogel des Jahres“. Diese Auszeichnung – ins Leben gerufen vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) und des Landesbund für Vogelschutz (LBV) – lenkt den Blick auf gefährdete Arten und ihre Lebensräume. Anfangs wählten Experten und Expertinnen den Vogel, seit 2021 stimmt auch die Bevölkerung öffentlich ab.

Ob Wanderfalke, Eisvogel oder Rotkehlchen – jeder Gewinner steht symbolisch für ein Naturschutzthema seiner Zeit. In dieser Galerie zeigen wir alle Vögel des Jahres von 1971 bis heute – mit Bild, Namen und einer kurzen Erklärung, warum gerade diese Art gewählt wurde.

Alle Vögel des Jahres 1971–2025 im Überblick

1971 - Wanderfalke (Falco peregrinus)

Fast ausgerottet durch Pestizide (DDT), erste Wahl

1972 - Steinkauz (Athene noctua)

Kleine Eule der Streuobstwiesen, Lebensraumverlust bedrohte Bestand

1973 - Eisvogel (Alcedo atthis)

„Fliegender Edelstein“, Indikator für saubere Gewässer (2009 erneut)

1974 - Mehlschwalbe (Delichon urbicum)

Gebäudebrüter, Rückgang durch Insektenmangel und Nistplatzverlust

1975 - Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)

Moor- und Feuchtgebiets-Bewohner, Schutz der Hochmoore im Fokus

1976 - Wiedehopf (Upupa epops)

Exotisch wirkender Vogel wärmerer Regionen, damals sehr selten (2022 erneut)

1977 - Schleiereule (Tyto alba)

„Scheunen-Eule“, auf Nistmöglichkeiten in Gebäuden angewiesen

1978 - Kranich (Grus grus)

Symbolvogel für Feuchtgebiete und Zugvogelschutz, brauchte Moor-Rettung

1979 - Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

Dorf- und Gartenvogel, leidet unter Insektenrückgang und fehlenden Stallungen

1980 - Birkhuhn (Lyrurus tetrix)

Charaktervogel der Moor- und Heidelandschaften, Bestände stark rückläufig

1981 - Schwarzspecht (Dryocopus martius)

Größter Specht, braucht alte Wälder mit Totholz (Höhlenlieferant für andere)

1982 - Großer Brachvogel (Numenius arquata)

Stark bedrohter Wiesenbrüter der Feuchtwiesen und Moore

1983 - Uferschwalbe (Riparia riparia)

Koloniebrüter an Steilufern, auf natürliche Flüsse und Uferabbrüche angewiesen

1984 - Weißstorch (Ciconia ciconia)

Storch als Glücksbringer und Wiesenvogel, damals vom Aussterben bedroht (1994 erneut)

1985 - Neuntöter (Lanius collurio)

Insektenjäger der Heckenlandschaft (legt Beute auf Dornen ab), braucht strukturreiches Grünland

1986 - Saatkrähe (Corvus frugilegus)

Koloniebrütender Rabenvogel, einst verfolgt, heute wieder häufiger in Städten

1987 - Braunkehlchen (Saxicola rubetra)

Bunter Wiesenclown auf feuchten Wiesen und Weiden, Lebensraumverlust (2023 erneut)

1988 - Wendehals (Jynx torquilla)

Spechtart, die Ameisen frisst, braucht alte Obstbäume und Totholz in Offenlandschaften

1989 - Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)

Unscheinbarer Schilfbewohner, steht für den Schutz von Röhrichten an Gewässern

1990 - Pirol (Oriolus oriolus)

Farbenprächtiger Sänger der Auenwälder, auf alte Baumbestände und Obstgärten angewiesen

1991 - Rebhuhn (Perdix perdix)

Klassischer Feldvogel, Agrarlandschaft im Wandel ließ Bestand einbrechen

1992 - Rotkehlchen (Erithacus rubecula)

Beliebter Gartenvogel, Botschafter für naturnahe Gärten (2021 per Wahl erneut)

1993 - Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)

Kleiner Kiesbank-Bewohner an Flüssen, braucht ungestörte Uferzonen

1994 - Weißstorch (Ciconia ciconia)

Wiederwahl des Storches – inzwischen lokale Erholung der Bestände nach Schutzmaßnahmen

1995 - Nachtigall (Luscinia megarhynchos)

Meisterlicher Sänger der Auen und Parks, steht für Schutz von Hecken und Stadtgrün

1996 - Kiebitz (Vanellus vanellus)

Charakteristischer Wiesenbrüter, starke Rückgänge durch Entwässerung (2024 erneut)

1997 - Buntspecht (Dendrocopos major)

Häufiger Specht, Stellvertreter für naturnahe Waldwirtschaft und städtische Grünanlagen

1998 - Feldlerche (Alauda arvensis)

Feld- und Wiesenbewohner, typischer Agrarvogel (2019 erneut wegen drastischem Schwund)

1999 - Goldammer (Emberiza citrinella)

Feldrand-Vogel mit bekanntem Ruf („wie, wie hab ich dich lieb“), braucht Hecken und Wildkrautstreifen

2000 - Rotmilan (Milvus milvus)

Eleganter Greifvogel, Deutschland trägt globale Verantwortung für diese Art (hier häufigster Brutvogel weltweit)

2001 - Haubentaucher (Podiceps cristatus)

Eleganter Wasservogel mit spektakulärem Balztanz, Erfolgssymbol für sauberere Gewässer

2002 - Haussperling (Passer domesticus)

Früher Allerwelts- und Stadtvogel, inzwischen in Städten teils rückläufig (fehlende Nistplätze, weniger Insekten)

2003 - Mauersegler (Apus apus)

Sommerbote und Dauergleiter, verliert Nistplätze an modernen Gebäuden – steht für Fassadenschutz

2004 - Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)

Winziger Sänger in Gärten und Wäldern, braucht dichte Büsche und Laubhaufen zum Überwintern

2005 - Uhu (Bubo bubo)

Unsere größte Eule, dank intensiver Schutzprogramme wieder in Deutschland heimisch

2006 - Kleiber (Sitta europaea)

Einziger Vogel, der kopfabwärts am Baum klettern kann – angewiesen auf alte Bäume mit Höhlen

2007 - Turmfalke (Falco tinnunculus)

„Rüttelfalke“ über Wiesen und Städten, jagt Mäuse – braucht offene Landschaften und Nistkästen in Kirchtürmen

2008 - Kuckuck (Cuculus canorus)

Bekannter Frühlingsrufer, parasitiert Nester anderer – Rückgang durch weniger Insekten und Wirtsvögel

2009 - Eisvogel (Alcedo atthis)

Erneute Wahl des Eisvogels (LBV-Logo zum 100. Jubiläum) – Symbol für gesunde Bäche

2010 - Kormoran (Phalacrocorax carbo)

Fischfresser mit Konfliktpotenzial (Fischerei), durch Schutz wieder heimisch an Gewässern

2011 - Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)

Farbiger Singvogel der Gärten und Obstwiesen, Zugvogel – Bestände nehmen regional ab

2012 - Dohle (Corvus monedula)

Intelligenter Rabenvogel, brütet in Kolonien an alten Gebäuden/Kirchtürmen – profitiert von Artenschutz an Bauwerken

2013 - Bekassine (Gallinago gallinago)

Sumpfvogel mit meckerndem Balzruf, stark vom Aussterben bedroht – steht für Moorschutz

2014 - Grünspecht (Picus viridis)

Ameisenfressender Specht, zunehmend auch in Gärten und Parks anzutreffen (profitiert von milden Wintern)

2015 - Habicht (Accipiter gentilis)

Einst stark verfolgt (Taubenzüchter-Konflikt), heute geschützter Waldgreif – Symbol für gelungenen Artenschutz

2016 - Stieglitz (Carduelis carduelis)

Auch „Distelfink“ genannt, bunt und fröhlich – steht für artenreiche Wildblumenwiesen und Feldränder

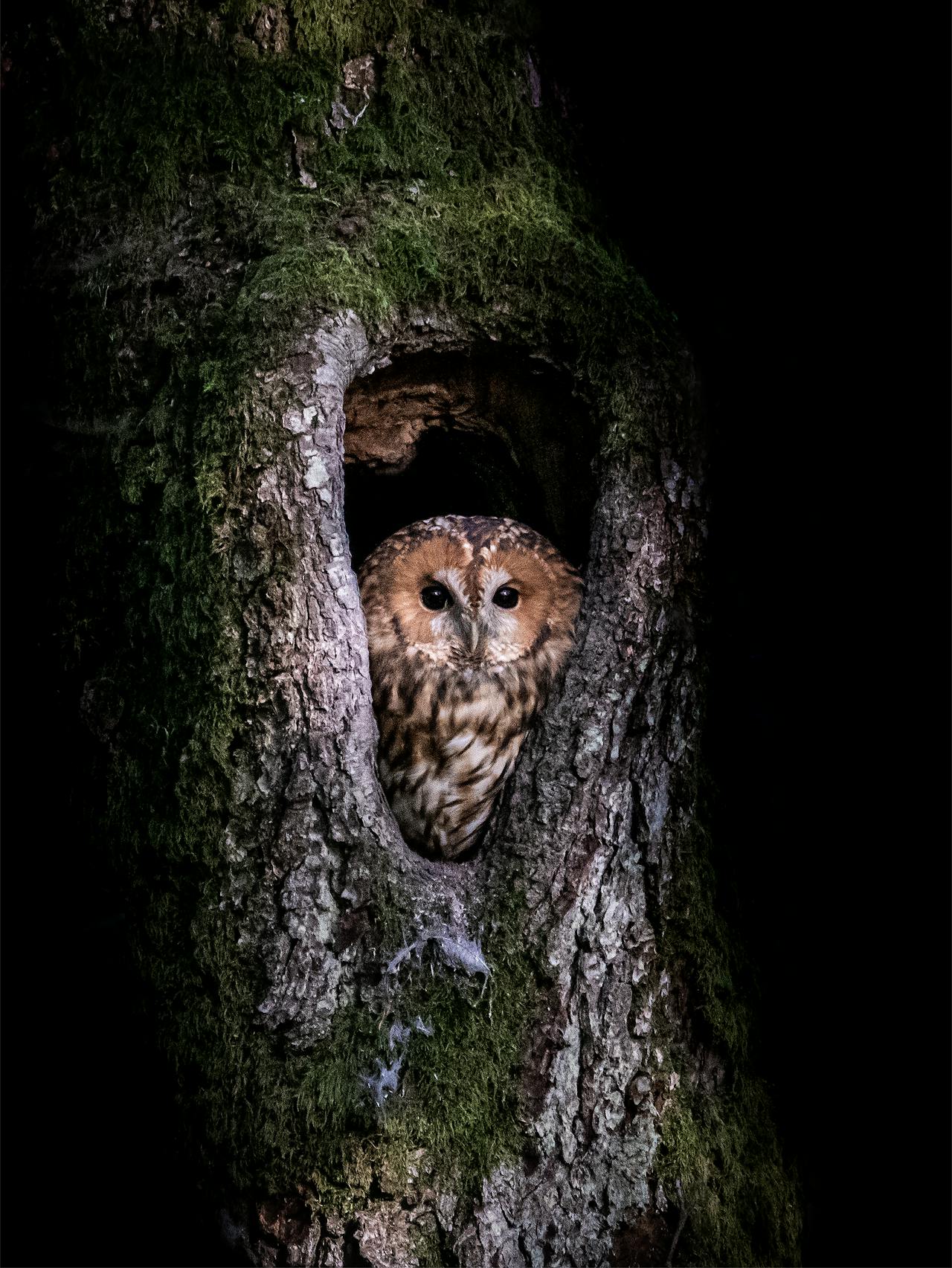

2017 - Waldkauz (Strix aluco)

Häufige Eule in Wäldern und Parks, braucht alte Bäume mit Höhlen – Vogel des Jahres 2017 machte Eulen populär

2018 - Star (Sturnus vulgaris)

Schillernder Schwarmvogel, früher häufig, heute in einigen Regionen gefährdet (Insekten- und Habitatverlust)

2019 - Feldlerche (Alauda arvensis)

Erneut gekürt: Feldlerche steht stellvertretend für bedrohte Agrarvögel – seit 1998 rund 25% Bestand verloren

Quelle: NABU/LBV; Auswahlkriterien sind vor allem Gefährdung der Art oder ihres Lebensraums. Einige Arten wurden deshalb mehrfach zum Vogel des Jahres gewählt, z. B. Weißstorch, Eisvogel, Feldlerche, Rotkehlchen, Wiedehopf, Braunkehlchen und Kiebitz (siehe Tabelle oben).

Fokus: Die Jahresvögel 2020 bis 2025

Zum Abschluss richten wir den Blick auf die letzten Jahre, in denen die Vogelwahl öffentlich und mit viel Beteiligung stattgefunden hat. Jeder Jahresvogel von 2020 bis 2025 steht stellvertretend für aktuelle Herausforderungen im Naturschutz:

2020 – Turteltaube

Die Wahl der Turteltaube machte vielen erst bewusst, wie dramatisch der Bestandsrückgang dieses Symbols für Glück und Liebe ist. Als erster global gefährdeter Vogel auf der Liste steht die kleine Taube für den Verlust von Lebensräumen und die Bedrohung durch Jagd entlang ihres Zugwegs. Heute sind Turteltauben in Deutschland selten geworden – in manchen Regionen sind ihre vertrauten „Turtelrufe“ nahezu verstummt.

2021 – Rotkehlchen

Das Rotkehlchen gewann 2021 die erste öffentliche Vogelwahl souverän als Lieblingsvogel der Deutschen. Mit dem Slogan „Mehr Gartenvielfalt“ warb dieser vertraute Gartenvogel für naturnahe Grünflächen. Dass ein häufiger Vogel wie das Rotkehlchen erneut Vogel des Jahres wurde, zeigt: Auch bekannte heimische Arten profitieren vom Vogelschutz – zum Beispiel durch vogelfreundliche Gärten, in denen ausreichend Unterschlupf und Nahrung geboten werden.

2022 – Wiedehopf

Im Jahr 2022 setzte sich der Wiedehopf durch – ein seltener und auffällig bunter Gast, der viele Fans mobilisieren konnte. Mit seiner orangefarbenen Federhaube und dem langen Schnabel wirkt der „Vogel des Jahres 2022“ fast exotisch. Sein Erfolg in der Wahl lenkte Aufmerksamkeit auf seinen Lebensraum: der Wiedehopf braucht insektenreiche, halboffene Landschaften mit alten Bäumen (für Bruthöhlen) und extensivem Wiesen-Management. Unter diesen Voraussetzungen könnten sich die derzeit noch kleinen Bestände (geschätzt unter 1.000 Brutpaare bundesweit) erholen – ein Hoffnungsschimmer für den charismatischen Vogel.

2023 – Braunkehlchen

Der Titel 2023 ging an das Braunkehlchen, einen unscheinbar bunten Wiesen- und Weidevogel. Wegen seines weißen Augenstreifs liebevoll „Wiesenclown“ genannt, steht das Braunkehlchen für den Erhalt von feuchten Wiesen und Weidelandschaften. Sein drastischer Rückgang in der intensiv genutzten Agrarlandschaft alarmierte viele: Die Wahl sollte Bewusstsein schaffen, dass Vogelschutz und Biotopschutz Hand in Hand gehen. Wo wieder mehr blühende Wiesen und Brachen zugelassen werden, hat auch der kleine Wiesenclown eine Zukunft.

2024 – Kiebitz

Kiebitz und kein Ende – 2024 konnte der schwarz-weiße Kiebitz mit seinem markanten Federschopf die Wahl für sich entscheiden. Dieser einst häufige Wiesenbrüter ist heute stark gefährdet, da ihm immer mehr Feuchtwiesen verloren gehen. Sein Wahlslogan „Wasser marsch!“ brachte es auf den Punkt: Dem Kiebitz fehlen nasse Lebensräume. Die Wahl zum Vogel des Jahres 2024 lenkte daher den Fokus auf Moorschutz, Wiesenschutz und eine vogelfreundlichere Landwirtschaft. Mit gutem Grund wurde der Kiebitz schon 1996 einmal gekürt – und leider war der Appell so aktuell wie nie.

2025 – Hausrotschwanz

Aktueller Jahresvogel ist der Hausrotschwanz, gewählt für 2025. Dieser unscheinbar hübsche Singvogel ist ein Kulturfolger: Ursprünglich ein Felsbrüter im Gebirge, hat er Städte und Dörfer als Lebensraum erobert – man kennt sein trillerndes Revierlied vom Dachfirst in den frühen Morgenstunden. Doch auch einem noch verbreiteten Vogel wie dem Hausrotschwanz macht die moderne Umwelt zu schaffen: Durch aufgeräumte, versiegelte Siedlungen und häufiges Mähen fehlen Insekten als Nahrung, und glatte Neubaufassaden bieten weniger Nischen zum Brüten. Vogelschutz beginnt also oft direkt am Haus und im Garten. Wenn Sie mehr über den Vogel des Jahres 2025 erfahren möchten: In unserem Blog finden Sie einen eigenen Beitrag zum Hausrotschwanz als Vogel des Jahres 2025 und warum er stellvertretend für viele Gebäudebrüter steht. 📖

Ausblick: Schon jetzt läuft die Spannung, welcher heimische Vogel im Herbst 2025 zum Vogel des Jahres 2026 gewählt wird. 🏆 In einem unserem Blogbeitrag zu unserer Prognose des Vogels des Jahres 2026 werfen wir einen Blick auf die Favoriten und die öffentliche Wahl. Eines ist sicher: Jede Wahl bietet die Chance, Groß und Klein für heimische Vogelarten und Naturschutz zu begeistern – sei es im eigenen Garten oder darüber hinaus. Bleiben wir also neugierig und setzen uns weiter für unsere gefiederten Freunde ein!